Vor zwei Jahren, am 6. September 2023, erschien das Science-Fiction-Rollenspiel Starfield. Der Hersteller Bethesda ist ansonsten vor allem für die Elder Scrolls-Reihe bekannt; insbesondere das 2011 veröffentlichte The Elder Scrolls 5: Skyrim wird von vielen als popkultureller Meilenstein angesehen. Daneben hat Bethesda auch die ursprünglich von Black Isle entwickelte Fallout-Reihe übernommen; Fallout 3 war 2008 der erste Bethesda-Titel der Serie. Allen Bethesda-Rollenspielen ist gemein, dass sie offene Welten besitzen, die sich größer anfühlen als sie sind, und in denen Spieler*innen sich frei bewegen und handeln können. In den Elder Scrolls bereist man Teile des Fantasy-Reichs Tamriel; in Fallout verschiedene satirisch überspitzte Postapokalypse-Szenarien auf einer vom Atomkrieg verwüsteten Erde; und in Starfield hat man gleich tausende Planeten und Monde als Spielplatz zur Verfügung.

Die Welten der Elder Scrolls- und Fallout-Spiele sind relativ kompakt und in einer Mischung aus Vergnügungspark und Landschaftsgarten vollgestopft mit Attraktionen und szenischen Ausblicken. Man könnte sie als Dioramen beschreiben, in denen die eigentliche, die gemeinte Welt auf eine für Spieler*innen handhabbare, leicht konsumierbare Form reduziert wird. Eine Stadt, die in der Geschichte (der Lore) der Spielwelt aus hunderten Häusern mit tausenden Einwohner*innen besteht, wird seit The Elder Scrolls 3: Morrowind (2002) durch vielleicht zehn, zwanzig Gebäude und eine Handvoll NPCs repräsentiert. An allen Ecken und Enden gibt es etwas zu entdecken und zu tun: Monster töten, Gräber plündern, NPCs bei banalen Alltagstätigkeiten helfen und am Ende vielleicht auch mal der eher als Nebensache inszenierten Hauptgeschichte des Spiels folgen.

Generische Welten

Diese "Bethesda-Formel", wie es in der Spielepresse gerne heißt, ist prinzipiell auch in Starfield vorhanden. Doch in zwei wesentlichen Punkten unterscheidet sich der Titel von den Vorgängern.

Erstens sind die Inhalte (die Geschichten, die Quests) nicht auf eine überschaubare Region einer Welt beschränkt, bei der man beim Umherreisen zu Fuß oder zu Pferde überall auf neue Dinge stößt, sondern sie verteilen sich auf mehrere Planeten unserer Milchstraße. Diese Planeten werden in realistischen Größen dargestellt, während die Städte aber immer noch dioramenhaft verkleinert sind. Die Maßstäbe der planetaren Umgebungen einerseits und der kleinen Städte andererseits passen nicht so recht zusammen. Der Modellcharakter der Spielwelt wird dadurch deutlicher als in den älteren Serien – insbesondere, da Spieler*innen heute aus Titeln wie Cyberpunk 2077 oder GTA 5 weitaus größere Städte gewohnt sind.

Zweitens sind die Planeten und Monde abseits der wenigen Städte so gut wie leer – was gar nicht so schlimm wäre, wenn es denn konsequent umgesetzt wäre. Doch wie mit der Gießkanne sind auf allen Welten zufällig platzierte "Points of Interests" (POIs) platziert, die unverbunden in regelmäßigen Abständen rumstehen und zur Erkundung einladen sollen. Diese Militärbasen, Forschungseinrichtungen oder Bergwerke nehmen die Rolle von Höhlen und Dungeons ein, gefüllt mit Gegnern und Beute. Städte und POIs sind aber nicht auf eine logische Weise miteinander verbunden; es führen keine Straßen oder Bahnlinien etwa von Städten zu Farmen oder Industrieanlagen. Und es gibt POIs, die teilweise gar keinen Sinn ergeben (etwa Siedler, die sich für ihr neues Leben in Freiheit ausgerechnet eine luftleere, tote Welt aussuchen).

Ob gewollt oder unfreiwillig, erinnert Starfield damit an das alte The Elder Scrolls 2: Daggerfall (1996). Zu jener Zeit experimentierte Bethesda schon einmal mit realistischen Entfernungen und prozedural gefüllten Welten. Daggerfall enthielt hunderte generische, gesichtslose Städte, Dörfer und riesige, aus wiederkehrenden Segmenten zusammengesetzte Dungeons. All das war wie die POIs bei Starfield gleichmäßig und ohne erkennbaren Sinn über die Welt verteilt. Da die Welt dazwischen so gleichförmig und ohne jeglichen Wiedererkennungswert war, reiste man in Daggerfall bevorzugt per Schnellreise – auf einer Landkarte klickte man das Reiseziel an und war kurz darauf da. Ein typischer Spielablauf bestand darin, sich in einer der Städte eine Quest zu suchen, sich per Schnellreise zum Ziel zu beamen, im jeweiligen Dungeon einen bestimmten Gegner zu töten oder einen Gegenstand zu suchen, und erneut per Schnellreise in die Stadt zurückzukehren. Dort verkaufte man die Beute, die man während des Dungeon Crawls gesammelt hatte. Und dann ging es wieder von vorne los.

Dieses auf Dauer etwas eintönige Spielprinzip hatte Bethesda nach Daggerfall eigentlich aufgegeben. In Starfield kommt es zurück. Doch wer Starfield neu beginnt, weiß das noch nicht. Wer die POIs sieht, geht zuerst neugierig darauf zu, aus Spielen wie Skyrim gewohnt, dort etwas Interessantes zu entdecken – vielleicht eine Quest, ein bisschen Environmental Storytelling oder wenigstens interessante Beute. Und beim ersten Mal sind die POIs auch interessant. Doch schnell stellt sich Ernüchterung ein, denn die exakt gleichen POIs gibt es mehrfach und überall – in exakter Kopie bis hin zur Platzierung von Gegnern, Gegenständen und kleinen Story-Elementen. Die für sich genommen durchaus stimmungsvollen Umgebungen werden damit zu generischen Spielplätzen entwertet.

Der unpassende Maßstab der Städte und die austauschbaren POIs sind zwei der großen Kritikpunkte, die sich Bethesda durchaus berechtigt anhören musste. Wer einen Spielfluss wie in Skyrim oder Fallout erwartete, wurde enttäuscht – den gibt es am ehesten noch in den Städten, wo die verschiedenen NPC-Fraktionen sind und die Geschichten stattfinden. Die Umgebung außerhalb erscheint wenig angebunden; dort ist Starfield mehr Daggerfall als Skyrim und taugt (anders als Daggerfall) vor allem für hübsche Landschaftsaufnahmen im Fotomodus. Etwas wächsern modellierte Charaktere, die Abwesenheit filmisch inszenierter Zwischensequenzen, steife Dialoge sowie viele Ladebildschirme taten 2023 ihr Übriges, dass das Spiel auf viele Spieler*innen nicht zeitgemäß wirkte.

Kein Eskapismus vor unserer Welt

Das alles ist schade, denn es führt dazu, dass viele wohl gar nicht so lange gespielt haben, um ein paar durchaus relevante Aussagen des Spiels wahrzunehmen. Science Fiction hält im besten Fall uns heute lebenden Menschen den Spiegel vor; verlegt heutige Probleme und Fragen in ein zukünftiges Szenario, um Möglichkeiten durchzuspielen. Überraschenderweise tut auch Starfield das. Überraschend ist das, weil so etwas nicht gerade zur "Bethesda-Formel" gehört. Neben dem nur leicht verfremdeten Klimakatastrophen-Motiv der Hauptgeschichte (die Erde ist wegen einer menschengemachten Katastrophe komplett unbewohnbar) ist vor allem die Darstellung des politischen und wirtschaftlichen Systems interessant.

Das Spiel zeigt uns recht deutlich, wie schlecht es den meisten Menschen gehen wird, wenn große Techkonzerne und Leute vom Schlage Musk, Thiel und Bezos ihre schon heute vorhandenen Träume von unabhängigen Weltraumkolonien und Firmenstädten im All wahrmachen. Die Menschen in Starfield leben in zwei großen Staaten: den United Colonies (UC) und dem FreeStar Collective (FSC). Die UC sind eine protofaschistische, sich nach außen utopisch gebende Meritokratie, bei der grundlegende Bürgerrechte (etwas das Recht auf Wohnraum oder bezahlbare medizinische Versorgung) erst durch langjährigen Dienst für den Staat erworben werden. Das FSC ist eine anarcho-kapitalistische Phantasie von Wildwest- und Cyberpunk-LARPern. Weder UC noch FSC sind demokratisch, und in beiden Staaten ist die Mehrheit der Menschen in Ausbeutungsjobs gefangen oder gleich ganz mittellos.

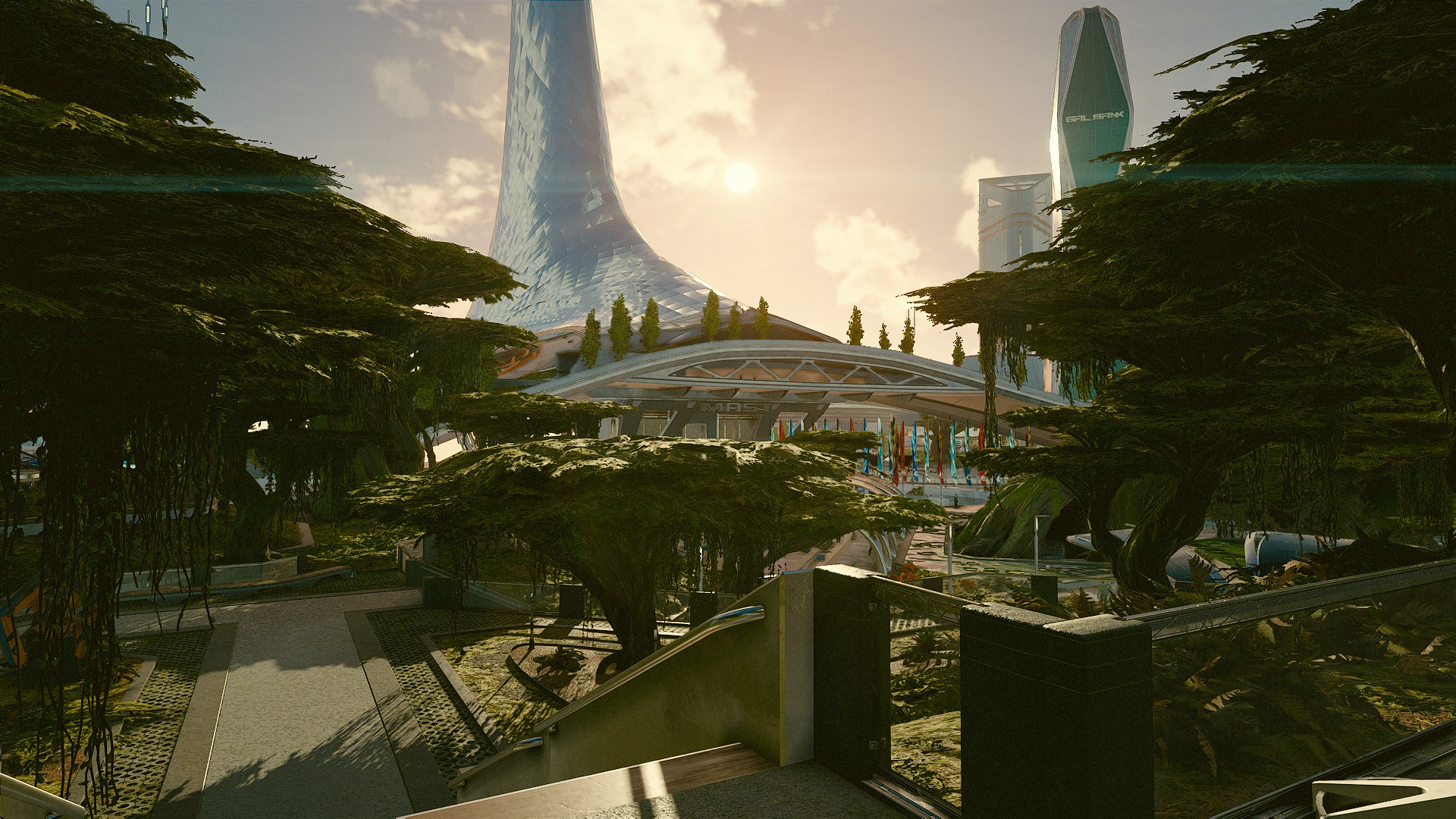

Starfield zeigt die Armut dieser Menschen und den Reichtum der Wenigen. Wer zu Spielbeginn in der UC-Hauptstadt New Atlantis ankommt, ist vielleicht zunächst von der sauberen, glatten, eben irgendwie 'utopischen' Architektur beeindruckt. Bald merkt man aber, dass dies nur die schöne Oberfläche ist. Etwas klischeehaft wohnt ein Großteil der Bevölkerung unterirdisch in einem alten Stadtteil, der kurz nach der Besiedlung des Planeten angelegt wurde. Diese Menschen leben buchstäblich im Dreck, überall ist es nass, sie haben keine richtige medizinische Versorgung und müssen mit Kriminalität klarkommen. Die UC-Regierung kümmert sich nur wenig um diesen Ort. Ähnlich schlecht geht es den Arbeiter*innen in der Bergbaustadt Cydonia auf dem Mars – hier gibt ein NPC den Spieler*innen sogar den Hinweis, dass man sich im Fall von Depressionen angesichts der Trostlosigkeit Hilfe suchen sollte!

Im FSC sieht es nicht besser aus. Dessen Hauptstadt Akila City ist im Wildwest-Design gehalten. Natursteinhäuser mit viel Holz strahlen zunächst eine urige, fast gemütliche Atmosphäre aus. Aber auch hier können sich nur die Reichen solche Unterkünfte leisten. Sehr viele Menschen leben im slumartigen "Stretch" in notdürftig zusammengebauten Behelfsunterkünften. Auf anderen Welten des FSC sieht es nicht besser aus. Die im Cyberpunk-Design gehaltene Stadt Neon ist für seine Vergnügungsmeile, die Droge Aurora und diverse Megakonzerne bekannt, aber abseits des Zentrums herrschen Armut und Gangs. Und HopeTown ist eine klassische Firmenstadt, gegründet vom CEO einer Schiffswerft; hier werden die Menschen als billige Arbeitskräfte ausgebeutet und Kinder werden quasi direkt in die Firma hineingeboren.

Das Spiel zeigt deutlich, dass diese Situation nicht gut ist. Eine NPC, Marika Bors, hält auf Nachfrage einen langen Monolog zu den Zuständen in UC und FSC; sie träumt davon, eines Tages eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Leider bleibt es bei der Absicht. Es ist in Starfield nicht möglich, etwas Grundlegendes an den beklagenswerten Zuständen zu ändern. Und da die Spielwelt stilistisch sehr realistisch gezeichnet ist, ist Starfield damit viel weniger Eskapismus als frühere Bethesda-Spiele. Anders als Fallout ist Starfield auch nicht satirisch überzeichnet. Permanent hält das Spiel einem den in der Tat deprimierenden Spiegel entgegen – letztlich ist es unsere Gesellschaft, die wir da sehen, mit all den sozialen Problemen, die auch in unserer Zeit auf unserer Erde herrschen, und wenn man alle Inhalte des Spiels sehen will, gibt es davor kein Entkommen. Manche Spieler*innen sagen dann auch, dass Starfield ihnen deswegen zu wenig Eskapismus bietet – sie wollen nicht erinnert werden.

Typische Rollenspiel-Ermächtigungsphantasien gibt es im Rahmen von Quests, die man dann aber als Teil von UC und FSC macht, oder beim individuellen Ausplündern von POIs. Aber es gibt kein großes Übel, das held*inhaft bekämpft werden muss und nach dessen Ende alles besser wird; man rettet nicht die Welt (der Quasi-Endgegner des Spiels hat wenig mit der Spielwelt zu schaffen); man kann sich fast nie als strahlende*r Held*in fühlen. Das war in früheren Bethesda-Spielen anders.

Wobei die großen Übel der Starfield-Welt durchaus bekannt sind. Es sind weder der Endgegner noch die als tödliche Monster inszenierten Terrormorphs. Es sind die spätkapitalistischen Systeme und die darüber herrschenden Individuen und ihre Konzerne. Doch es ist unmöglich, gegen diese vorzugehen. Weder sehen die Quests des Spiels so etwas vor, noch kann man sich mit Gewalt der autoritären oder libertären Herrscher entledigen (denn Bethesda-typisch sind wichtige NPCs unsterblich). Auch die Piraten der Crimson Fleet, die eigentlich Rebellen-Potenzial hätten, bleiben unpolitisch und nur an persönlichem Reichtum interessiert.

Von vielen einzelnen, kleinen Unterstützungen auf individueller Ebene abgesehen (hier mal ein Kind aufmuntern, dort Spenden für die Armen sammeln), ist damit im Spiel die Herrschaft weniger Reicher der natürliche, unabänderliche Zustand. Es scheint da fast zynisch, dass das Spiel einem diese hoffnungslose Situation vorsetzt und Bethesdas Game Director Todd Howard die in Wahrheit dystopische Zukunftsvision trotzdem einmal als "hoffnungsvoll" beschrieb. Aber vielleicht sieht er das ja wirklich so, gehört Bethesda als Teil von Microsoft doch selbst zu einem Megakonzern, der denen im Spiel gezeigten nicht unähnlich ist. Mehr als Darstellung ist bei dem Thema da wohl nicht drin.

Doch ein bisschen cozy

Und doch hat Starfield etwas, das eine kleine Fangemeinde – und auch mich – immer wieder zurückkommen lässt. Denn man kann die genannten Probleme von Weltgestaltung, Spielablauf und politischer Situation durchaus ignorieren, wenn man sich ins Private zurückzieht. Das Private ist in Starfield der Bau von eigenen Raumschiffen und Außenposten auf Planeten, das Einrichten von Wohnungen, sowie das Festhalten interessanter Motive im Fotomodus.

Das Spieler*in-Raumschiff ist das mobile Player Home, das Zuhause, während man per Sprungantrieb mal hierhin und mal dorthin reist. Das Schiff kann aus verschiedensten Modulen recht frei zusammengesetzt werden. Damit lassen sich viele Stunden verbringen, zumal es durch kostenlose und kostenpflichtige Mods mittlerweile viele weitere Module gibt. Ist das Raumschiff einmal zusammengebaut, geht es an die Inneneinrichtung. Auch hier sind stundenlange Optimierungen möglich.

Neben dem Raumschiffbau können, ähnlich wie in Fallout, auch Gebäude auf Planeten errichtet werden. Rein spielmechanisch ist das weder für die diversen Fraktionsquests noch für die POI-Spielschleife von Bedeutung. Spieler*innen beklagen sich oft, dass der Basisbau in Starfield sinnlos sei (d.h. zwar viele Ressourcen kostet, aber keinen konkreten Nutzen hat). Doch der Sinn liegt im Bauen und Einrichten selbst.

Die Suche nach einem schönen, idyllischen Bauplatz, vielleicht auch die Erschaffung einer kleinen Hintergrundgeschichte für das Gebäude (warum genau dort? Ist es ein Wohnhaus? Eine Basis? Eine Forschungseinrichtung? Ein Versteck? Welche Beziehung hat die eigene Figur zu dem Ort und dem Gebäude?), der Aufbau und die Einrichtung können ein gemütliches, kreatives Endlosspiel sein. Der Fotomodus hält das dann fest und das Spiel präsentiert die Aufnahmen später in den Ladepausen – so kann man sich an schönen Bauten und Momenten erfreuen.

Beim Bauen, Einrichten und Fotografieren vergisst man die Probleme der Spielwelt und der echten Welt, und Starfield fühlt sich plötzlich sehr 'cozy' an.

Gehen oder bleiben?

SPOILERWARNUNG. Dieser Abschnitt enthält Spoiler zum Spielende.

Aber noch in einem anderen Punkt hat der Bau von Schiffen und Häusern einen Sinn, nämlich in Bezug auf die Bedeutung der Hauptgeschichte. In der müssen sich Spieler*innen am Ende entscheiden: Gehen oder bleiben?

Verlassen sie das vielleicht viele Stunden lang erkundete Universum und lassen sie damit alles (Gefährt*innen, Schiffe, Wohnung und Wohlstand) zurück, um in einem neuen Universum in einem New Game Plus stärkere Fähigkeiten zu entwickeln und dabei irgendwann selbst wie der Endgegner des Spiels zu werden – der Hunter, der egomanisch von Universum zu Universum springt und dabei immer stärker, aber immer zynischer und losgelöster von seinen Mitmenschen wird?

Oder bleiben sie einfach? Verzichten sie auf den Ausbau individueller Macht und entscheiden sich für 'das kleine Glück' zu Hause und mit Freunden?

Auch mit dieser Entscheidung geht Starfield über die normale Bethesda-Formel hinaus. Sowohl die Hauptgeschichte als auch die dargestellten Lebensumstände in United Colonies und Freestar Collective bereiten auf diese Entscheidung vor, noch bevor man weiß, dass man sie fällen muss. In der Entscheidung, das Universum entweder zu verlassen oder aber zu bleiben, fallen die gespielte Rolle und die*r Spieler*in plötzlich (und beim ersten Mal erstaunlich unerwartet) zusammen. Wer das Universum verlässt und in einem neuen von vorn anfängt, nimmt zwar die erworbenen Skillpunkte mit, ist also physisch und mental mächtig und kann diese Macht anschließend weiter ausbauen – verliert aber allen angehäuften Reichtum, das Zuhause und alle aufgebauten Beziehungen.

Wie traurig insbesondere letzteres sein kann, merkt man erst, wenn man das einmal gemacht hat. Das überraschend starke Gefühl ist nicht nur auf etwas Banales wie 'vergeudete Spielzeit' oder verlorenen Besitz zurückzuführen (die vielleicht stundenlang ausgebauten Schiffe und Häuser – das ist ja alles weg). Viel schlimmer ist, dass die NPC-Gefährt*innen im Paralleluniversum die gespielte Figur nicht mehr kennen. Wenn man nicht gerade in bewusst distanzierter Weise mit Spielen umgeht, dann wirkt das durch die spielerische Identifizierung mit der Figur auf die*n Spieler*in selbst zurück.

Konkret: Wenn ich achtzig Spielstunden mit NPCs wie Barrett, Sarah, Andreja oder Sam als Kampfgefährten und vielleicht sogar Ehepartner(n) verbracht habe, und dann lasse ich ihn oder sie zurück, und seine oder ihre 'Version' im neuen Universum kennt mich nicht mehr – dann ist das ein echtes Gefühl von Verlassenheit, das mich aus dem Spiel heraus auf meine reale Hineingeworfenheit in ein nicht gerade menschenfreundliches System verweist, das ich auch nur dank anderer nahestehender Menschen ertrage. Die Idee, da einfach wegzugehen (wie es etwa berufliche "Flexibilität" erfordern würde), erscheint erschreckend.

Obwohl sich das neue Universum sonst nicht oder nur marginal vom vorigen unterscheidet, und die NPCs genauso aussehen und reden wie vorher, fühle ich mich in der neuen Welt trotzdem fremd und allein. Vielleicht wirkt das auch deshalb so stark, weil diese New Game Plus-Mechanik nicht einfach wie ein neues Spiel im Hauptmenü gestartet wird, sondern selbst Teil der Hauptgeschichte ist. Man ist immer noch dieselbe Figur, die man vorher war, es ist keine neue Geschichte, sondern eine Fortsetzung.

Von ähnlichen Verlustgefühlen berichten auch andere Spieler*innen, aber natürlich nicht alle. Manche betrachten das eher mechanisch, als normales New Game Plus, und erkunden aus Neugier die (wenigen) Variationen in den späteren Universen. Wieder andere lassen sich dann in einem späteren Universum doch noch dauerhaft nieder, d.h. verschieben den Basisbau, bis sie genug gesehen haben.

Ich persönlich habe das erste Universum noch nie ganz verlassen. Ich lade immer wieder einen alten Spielstand – und komme nach Hause. Auch jetzt noch, zwei Jahre nach Erscheinen des Spiels.

Sie möchten den Artikel kommentieren? Sehr gerne! Aus Datenschutzgründen gibt es jedoch keine Kommentarfunktion. Sie können uns ganz klassisch einen Leser*innen-Brief an redaktion (at) ueberstrom (punkt) net schicken. Nur wenn Sie in Ihrer Mail explizit einer Veröffentlichung Ihrer Mail zustimmen, kann diese als Kommentar unter diesem Artikel veröffentlicht werden. Kürzungen und Nichtveröffentlichung sind uns vorbehalten. Da auch beim Senden von E-Mails Daten übertragen und verarbeitet werden, lesen Sie bitte vor dem Senden einer E-Mail an uns die Datenschutzerklärung, insbesondere den Unterabschnitt "E-Mail-Versand und -Hosting".